三浦雅士――人間の遠い彼方へ その5

鳥の事務所

第4章 起源の方へ

1 「自分が死ぬということ」――中島敦「狼疾記」

皆さん、こんにちは。今回も宜しくお願いします。中島敦って皆さん、ご存じですか。教科書で読みませんでしたか。

中島 敦(1909年~1942年)は、例の、虎に変身する話「山月記」が高校の教科書に載ってて、超有名な小説家ですが、33歳であっけなく死んでしまいました。喘息だそうです。中島敦と言えば、どうしても中国古典もので有名ですが、三浦さんは『出生の秘密』で念入りに中島の知られざる作品、「北方行」や「南島譚」などを紹介し、再評価を促しました。現在、ウェブサイト『青空文庫』やほとんどの文庫で中島の作品は読めます。全部というなら、ちくま文庫版『中島敦全集』(全3巻・1993年)があります。

で、その中島敦に「狼疾記」なる短篇小説があります。

小学校の四年の時だったろうか。肺病やみのように痩(や)せた・髪の長い・受持の教師が、或日何かの拍子で、地球の運命というものについて話したことがあった。如何(いか)にして地球が冷却し、人類が絶滅するか、我々の存在が如何に無意味であるかを、その教師は、意地の悪い執拗さを以て繰返し繰返し、幼い三造たちに説いたのだ。後(のち)に考えて見ても、それは明らかに、幼い心に恐怖を与えようとする嗜虐(しぎゃく)症(しょう)的な目的で、その毒液を、その後に何らの抵抗素も緩和剤をも補給することなしに、注射したものであった。三造は怖かった。恐らく蒼(あお)くなって聞いていたに違いない。地球が冷却するのや、人類が滅びるのは、まだしも我慢が出来た。ところが、そのあとでは太陽までも消えてしまうという。太陽も冷えて、消えて、真暗な空間をただぐるぐると誰にも見られずに黒い冷たい星どもが廻っているだけになってしまう。それを考えると彼は堪らなかった。それでは自分たちは何のために生きているんだ。自分は死んでも地球や宇宙はこのままに続くものとしてこそ安心して、人間の一人として死んで行ける。それが、今、先生の言うようでは、自分たちの生れて来たことも、人間というものも、宇宙というものも、何の意味もないではないか。本当に、何のために自分は生れて来たんだ? それからしばらく、彼は――十一歳の三造は、神経衰弱のようになってしまった。(中島敦「狼疾記」/ウェブ・サイト「青空文庫」より援引*)

*底本:「山月記・李陵 他9篇」岩波文庫、岩波書店、1994(平成6)年7月18日第1刷発行。底本の親本:「中島敦全集 第一巻」筑摩書房、1976(昭和51)年3月15日。初出:「南島譚」今日の問題社、1942(昭和17)年11月。入力:川向直樹、校正:浅原庸子、2004年8月10日作成。

三浦さんはこの箇所に触れて、中島の持った「恐怖の眼目」*は「人類の滅亡にあった」*とし、「人類とともに人類の言語もまた消滅する」*ことであり、それすなわち、自分の「死を浮かべる文脈そのものが失われるという恐怖」*、「永遠に再生できないことへの恐怖だ」*としています。

つまり、それは「自分が死ぬという恐怖」*とは「違う」*のだ、と述べているということです。

*三浦「孤独の発明」本篇・16・p.p.330-332。

もちろん、中島の文意を取る限り、そうだと思います。この後にも「彼にとって、これは自分一人の生死の問題ではなかった。人間や宇宙に対する信頼の問題だった。だから、何万年後のことだからとて、笑ってはいられなかったのだ。」*という下りが確かにありますからね。

しかしながら、個人的な感想めいたものを差し挟めば、太陽すらも焼亡したあと、「真暗な空間をただぐるぐると誰にも見られずに黒い冷たい星どもが廻っているだけになってしまう」*様子を見ているのは一体誰でしょうか。そして、この暗黒の宇宙空間の想像・妄想から「それでは自分たちは何のために生きているんだ。」*という疑問に移りますが、ここで言う「自分たち」とは一旦は「人間たち」のことでしょうが、この疑問は再度繰り返されます。もしもやがて人類も滅亡して、太陽も燃え尽きてしまうとするならば、「自分たちの生れて来たことも、人間というものも、宇宙というものも、何の意味もないではないか。本当に、何のために自分は生れて来たんだ?」*

礼儀正しく(?)最初こそ「自分たち」の存在の意味を問うているのですが、最後は「自分」の意味を声高に尋ねています。つまり何もない宇宙空間で暗黒の様子を見ているのは、まさに「自分」自身以外の何者でもないのではないでしょうか。

三浦さんは、中島の原文の文脈的に、あるいは引用分を挿入した三浦さんの分の文脈的に「この恐怖が自分が死ぬという恐怖と違う」*と述べてはいますが、そもそもの根源的な恐怖は、三浦さん自身が何度も繰り返し言及する「自分が死ぬということ」**ではないのでしょうか。

*三浦「孤独の発明 16 再生すること」/『群像』2011年4月号 ・p.p.331-332。

**三浦『自分が死ぬということ――読書ノート1978~1984』1985年・筑摩書房、所収の、とりわけ「序――自分が死ぬということ――」、及び「私という観念――ボルヘスと小島信夫」参照。

そもそも、この暗黒の宇宙空間のイメージからしてそこに帰着する気がするのですが。

後に詳細に論じる予定の、現段階で未刊行の「孤独の発明」本篇、及びその続篇に当たる『孤独の発明 または言語の政治学』は無論、表題通り「孤独」をこそテーマとしていますが、果たしてどうでしょうか。

2 〈私〉意識の解体――『限りなく透明に近いブルー』文庫解説

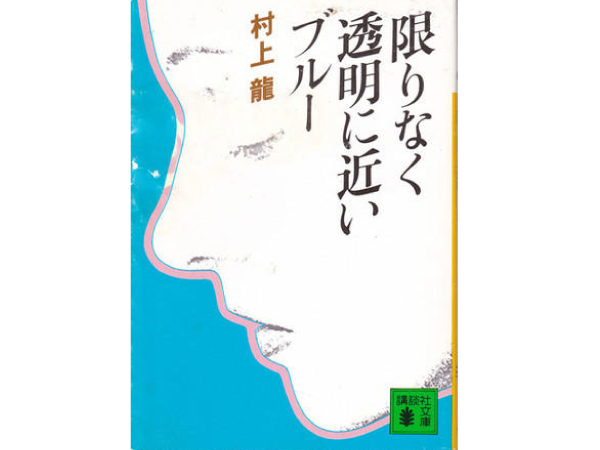

三浦雅士の批評家として、その名を密かに知らしめたのは村上龍『限りなく透明に近いブルー』(1976年)の講談社文庫版の解説です。と言ってもこの段階では、三浦さんはまだ「今井裕康」なる筆名を使用していました。村上龍の同作は1976年上半期の芥川賞を受賞し、文庫化されたのはその2年後、78年の12月のことです。セックスとドラッグと

【図 4 村上龍『限りなく透明に近いブルー』旧文庫版書影】

暴力に明け暮れるアメリカ駐留軍基地のある町、福生(ふっさ)を舞台に若者たちの無為と徒労の青春を描いた(とされる)この作品を、三浦さんは「徹底」*した「没主体の文学」*、つまり「意味づけ」*を排し「ただ、見ること見つづけることへの異様な情熱だけ」*がそこに存在するとしました。すなわち、

私、 および私の行為はどのようにも意味づけられていない。私とは一個の眼であり、 また感覚の塊にすぎないからである。ただ、 全的に見ること全的に感じることによってのみ私は根拠づけられている。 この、感覚を全開にした受動性は、近代から現代へいたる日本文学のもっとも中心的な主題である〈私〉意識の解体を、文体そのものにおいて、 みごとに定着してみせたのである。(*三浦「『限りなく透明に近いブルー』について」/『主体の変容』p.164)

*三浦「『限りなく透明に近いブルー』について」/『主体の変容』p.164。

ここで論じられているのが、「〈私〉意識の解体」、いわゆる「近代的自我の解体」、すなわち「主体の変容」ということになります。既にして村上龍自身がこの事態を朧気ながらでも把握してたと考えられるのが、この題名です。村上さんによれば、もともとこの小説の題名は「クリトリスにバターを」という、言うなれば即物的かつスキャンダラスなものだったのを現行の書題に変えたといいます(村上龍「年譜」/『限りなく透明に近いブルー』1976年/1978年・講談社文庫・p.161)。

無論、この「限りなく透明に近いブルー」とは小説ラストで主人公の見る真っ青な空のことなのだが、当然のことながら、小説全般を浸している主人公「私」そのものがスカスカに、あるいはペラペラに透明になって見えている事態を意味しています。

あるいはこうとも言えます。この「〈私〉意識の解体」とは如何なる事態かと言えば「主人公の眼と主人公の行為が密着していない」*ということです。例えばこういうシーン。

ソファーから立ち上がってリリーが言う。その声が曇っている。古い映画を見ているような、遠くにいるリリーが長い筒でも使って声を送ってきているような感じだ。今ここにいるのは、口だけを動かす精巧なリリーの人形で、ずっと以前に録音されたテープが回っているようなそんな感じだ。(村上龍『限りなく透明に近いブルー』講談社文庫・p.132)

言うまでもなく、これこそ後に「孤独の発明」本篇で究明することになる「幽霊の問題」*に他なりません。

*「幽霊の問題」とは、近現代の日本文学の代表的な作家や批評家、詩人は作品の中に何がしかの「冥界下降譚」になっている/を持っているというもの。それは言語の構造がもたらすものということです。

もちろん文庫解説という特殊な磁場の作用も当然あるが、少なくともこの文庫解説以降、この三浦さんの読み取りと異なる読み取りはかなり難しいものとなったとも言えます。とりわけ若年の読者ほどそうであったでしょう。一体、この「今井裕康」なる論者は一体、何者なのだという謎が読書界を密かに震撼させました。

わたくしごとになりますが、1980年代初頭に大学生となり東京に出てきたが、『限りなく……』について驚異的な読解で煙に巻いた先輩たちがいました。どうしてそんなことが分かるんだろうと驚くしかなかったのですが、その後、よくよく考えてみると、その先輩たちは単に今井さんの、つまり三浦さんの解説の「祖述」をしていただけということに気づいて、逆に三浦さんの偉大さを思い知ったわけです。

この解説は以前まで講談社文庫版で読むことができたが*、まさにこの解説のテーマを象徴する書題を附した、三浦さんの単著『主体の変容――現代文学ノート』(1982年・中央公論社)に収録されました。この『主体の変容』にはやはり同時期にデビューし、ひと頃は「W村上」とも称せられた村上春樹についての評論「村上春樹とこの時代の倫理」が収録されています。極端に言えば、この論考一篇のみでも三浦雅士という批評家は後世に残る、と断言したいものです。これについては後に詳論します。

*ちなみに、この講談社文庫版は2009年に「新装版」として装丁と組版が変わったのに合わせて、解説も変更されました。解説者は2003年に『蹴りたい背中』(2003年・河出書房新社)で19歳という史上最年少で芥川賞を受賞して今を時めいていた(いる?)綿矢りささん。時代の流れというものですね。ついでに新装版『コインロッカー・ベイビーズ』(1980年・講談社)の解説者は綿矢さんと同時に芥川賞を受賞した金原ひとみさん。当時20歳だった。作品は『蛇にピアス』(2003年・集英社)。村上龍自身は24歳のときに芥川賞受賞。

この『限りなく透明に近いブルー』の文庫解説以降、村上龍の諸作品を始め、複数の著作家の文庫の解説を担当することとなります。

先にも述べたように文庫の解説は重大な「任務」とも言えます。

そもそも文庫に限らず、何らかの作品に「解説」が本当に必要なのかという問題はありますね。例えば、アメリカ文学の翻訳家としても地歩を成している小説家の村上春樹さんは、自らが翻訳したJ.D.サリンジャーの作品に、「訳者が本に一切の解説をつけてはならない」* とのサリンジャー自身の指示によって解説が付けられなかったことを嘆いていますが、そういう村上さん自身の作品の文庫版には一切の解説が付けられていません。

* 村上春樹「ライ麦畑の翻訳者たち――まえがきにかえて」/村上春樹・柴田元幸『翻訳夜話2――サリンジャー戦記』2003年・文春新書・p.6。

そのことに関する「お断り」めいた文言はどこにも書かれていませんが、もちろんこれは、あるいはこれも村上さん自身の強い意志、強い判断に拠るものと思われます。

しかしながら、こと翻訳については、村上さんに言わせればそう簡単には引き下がれないところでしょう。

「翻訳書には、解説と訳注はどうしても不可欠なものなんです。文化的背景が違うんだから、 一般読者にはそういうものが必要なんです。気持ちはわかりますが、そのへんをなんとか理解してください」と、僕としてはサリンジャー氏に声を大にして言いたいのだが、おそらく彼の耳には届くまい。(村上「ライ麦畑の翻訳者たち――まえがきにかえて」/『翻訳夜話2――サリンジャー戦記』p.6)

と述べていますが、「文化的背景」が同一であるなら、できるだけ虚心に、自身の眼で、作品そのものを味わって欲しい、ということでしょう。これはこれで理解できますね。というか、文学作品の読解は本来そうあるべきでありましょう。

ちなみに、収録することができなかった「幻の訳者解説」は、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(1945年/2003年・白水社)については前掲の『翻訳夜話2』に目出度く掲載されています。

後に村上はやはり同じサリンジャーの『フラニーとズーイー』(1961年/2014年・新潮文庫)も翻訳していますが、同じ憂き目に遭っています。今回は解説(「〈村上春樹特別エッセイ〉 こんなに面白い話だったんだ!」)のショート・ヴァージョンを別刷りの小冊子の形で挟み込むと同時に、そのロング・ヴァージョンを新潮社のホウム・ペイジ上に発表しています。

最近では、そんな風潮のせいなのか分かりませんが、いわゆる解説ではなくて軽いエッセイを巻末に付す、というのも一つのかたちになっていますね。『フラニーとズーイー』は別媒体ではあるが、やはり「解説」である。「エッセイ」と称されているのは原著者側の追求をかわすためでしょう。

解説代わりのエッセイと言うことで言えば、村上さん自身が、俳優の杏さんのエッセイ集『杏のふむふむ』(2012年/2015年・ちくま文庫)に「ふむふむ感」という文章を寄稿していますがこれは紛うことなきエッセイでしょう。

話が逸れました。

そんな訳で文庫の解説は初読者や若年者の読解を根底から左右、あるいは支配してしまうが故にとても重要なのです。まさに徒あだや疎おろそかには書けない代物なのです。

さて、三浦さんも文芸評論家として、枚挙に暇がないほど数多の文庫に解説を寄せています。評論家としては当然の行いではある。別に珍しいことではない。例えば柄谷行人さんは新潮文庫に収録されている夏目漱石の作品のそのほとんどに解説を寄せています*。一つの文庫のある特定の作者の解説が同一の論者であるというのは、あるいはいかがなものかという疑問に捉える向きもありましょうが、なにせ、漱石です。他の文庫や、あるいはネットなどでも容易に読むことが可能であることを勘案すれば、むしろ新潮文庫編集者の、あるいは柄谷さん本人のある一定の見識を表しているとも考えられます。

*柄谷『新版 漱石論集成』(1992年/2017年・岩波現代文庫)でまとめて読むことができます。

ところで、あくまでも文庫の解説なわけですから、仮に自説を盛り込むとしても、ごく一般的な最大公約数に当たる見解を紹介したうえで、そのうえで自説を、場合によっては遠慮がちに展開する、と言うのが常道かもしれません。

三浦さんの場合、既に評価が一定定まっている古典的な作品と、比較的最新の現代の著作家による作品を論ずる場合は自ずから異なってくるのは言うまでもありませんが、個人的な見解では、それらはさほど違いはないと思います。言うなれば文庫の解説だからと言って、妙に力を抜くということでもありません。

恐らく叙述の原型は書評にあるのだと思います。

つまり眼前の一書を子細に読解する。それがたまたま、発表の媒体が文庫であれば、それは「文庫解説」になるし、それが長くなり、複数の論著にまたがるのであれば、それは評論ということになる。また、それらが、何らかのテーマで何本かまとめられれば、それは一冊の書物になるだけなのです。

だから、三浦さんの場合、基本的な論述の原型は「書評」なのではないでしょうか。

無論、三浦さん自身の実際の経験が根底にあるのは言うまでないですね。あくまでも、その上で、書物との対話の中で自らの思想を練る、これが三浦雅士の批評なのです。

これが書物ではなくて対話や座談でも同じことです。人に表れた/現れた書物を、すなわち「言葉」を、その言葉の「文字」をこそ人に読み取るのですから。

三浦さんは、岩波書店が毎年実施していた販売促進用の読書啓蒙の文庫版の小冊子『読書のすすめ』の2001年版に「読書と年齢」というエッセイを寄稿しています。要は読書が重要なのは言うまでもないですが、それぞれの年齢に応じて読書の質・内容も違いがあるべきだと言います。「十代の読書の基本が暗誦にあるとすれば、二十代の読書の基本は競争にある」。*そして「三十代の読書の基本」**は「味読、熟読」**にあるとしているが、文章の眼目は「十代の読書は暗誦にあるということ」***に尽きるのですが、その前提としてこう述べています。

四十代もなかば近くになってはじめて、研究とは読書のことだということに気づいた。それまでは、考えること、書くことのほうが大切だと思っていたのである。(中略)勉強するということ、研究するということは、要するに読書するということである。誤解を招く恐れがあっても、いまはそう言い切りたい気がする。(三浦「読書と年齢」/岩波文庫編集部編『読書のすすめ』2001年(非売品)・岩波書店/岩波文庫編集部編『読書のたのしみ』2002年・岩波文庫・p.177)

* 三浦「読書と年齢」/前掲・p.182。

** 三浦「読書と年齢」/前掲・p.183。

*** 三浦「読書と年齢」/前掲・p.184。

|

コラム ☕tea for one |

|

~三浦さんの受賞歴など~

文芸評論家として受賞が多いのかどうかという問題は「政治的」な問題などとも絡んでくるので、考えても仕方がないのもかも知れぬが、三浦さんの受賞は日本の批評家のトップレヴェルに並ぶのではないでしょうか。受勲は除きます。 ① 1984年、第6回サントリー学芸賞(『メランコリーの水脈』) ② 1991年、第29回藤村記念歴程賞(『小説という植民地』) ④⑤ 2002年、芸術選奨文部科学大臣賞・第13回伊藤整文学賞(『青春の終焉』)。

参考のために書けば、小林秀雄4回(①日本芸術院賞(1951年)②読売文学賞(1953年)③野間文芸賞(1958年)④日本文学大賞(1978年))、江藤淳5回( ①新潮社文学賞(1962年)②菊池寛賞(1970年)③野間文芸賞(1970年)④日本芸術院賞(1976年)⑤正論大賞(1997年))、柄谷行人4回(①1969年 -「〈意識〉と〈自然〉 漱石試論」で第12回群像新人文学賞②1978年 -「マルクスその可能性の中心」で第10回亀井勝一郎賞③1996年 -「坂口安吾と中上健次」で第7回伊藤整文学賞④2013年 -「哲学の起源」で第3回紀伊國屋じんぶん大賞。)、蓮實重彦、評論としては2回①読売文学賞 評論・伝記賞 『反=日本語論』(1978年)②芸術選奨 文部大臣賞 『凡庸な芸術家の肖像』(1989年)(番外)三島由紀夫賞『伯爵夫人』(2016年)、加藤典洋3回(①新潮学芸賞(1997年)②伊藤整文学賞(1998年)③桑原武夫学芸賞(2004年))、などとなります。 📓

|

「研究」とありますが、無論、専門的な学問のことを言っているわけではなく、広く一般に本を読んで、何事かを考えるということでしょう。だから「考えること」、「書くこと」よりも「読むこと」が大切なのだというのは市井に生きるわれわれにも、いや、われわれにこそ該当することです。

「四十代もなかば」と言えば、三浦さんに限らず多くの人々にとって、公私ともに油が乗りきって、充実した時期に当たるでしょう。

三浦さん自筆の「年譜――三浦雅士」*によれば、1990年12月、44歳、新書館の編集主幹に就任する。2012年に退任するまで、バレエ誌『ダンスマガジン』(1991年から1998年まで編集長、2012年まで同誌顧問)、思想誌『大航海』(1994年~2009年)、芸術誌『Art Express』(1993年~1995年)を編集長として創刊し、そこから、対談・複数を中心とした複数の論著を刊行しています。

*三浦雅士さんの「履歴」を語るものは少ない。年譜の類はわたしの知るところでは2003年刊行された、講談社文芸文庫版『メランコリーの水脈』巻末の、著者自身の手になる「年譜」しかありません。それも青年期に至る幼少期の記述はたかだか10行足らず、そして当然のことながら2002年の5月で記述は潰えています。以下「年譜」からの引用は講談社文芸文庫版『メランコリーの水脈』からです。この年譜によれば、三浦さんは12月17日生まれである(三浦「年譜」/『メランコリーの水脈』p.331) 。したがって「年譜」上、機械的に年齢が割り振ってあるが※、一旦、この論考では分かる範囲で、一応の「正確さ」を期すことにします。

※例えば1962年には「年譜」では「一六歳」とありますが、当然1962年の12月16日までは「15歳」で、12月17日以降の事跡については「16歳」となるでしょう。煩瑣を嫌ったのでしょうか。

この事跡が物語っているのは、三浦さんの軸足が従来の文学、思想という場から舞踊へと変わったということを、ある面では意味しています。

これは後に触れますが、1982年1月、三浦さん36歳の時に『現代思想』編集長を辞し、同時に青土社も退社し、フリーの評論家になっています。翌1983年10月に渡米して以来、少なくとも年譜上では2000年まで再三に渡り外遊しています。基本、舞踊を見るためでしょう。

したがって、40代なかばの三浦さんの著作もこれらと連動したものになります。1994年11月、三浦さん48歳、『身体の零度』を刊行。1995年12月、三浦さん49歳、『バレエの現代』刊行。1999年12月、三浦さん53歳、『考える身体』刊行。バレエ、舞踊の根源への考察が類まれな「身体論」へと結実したのは言うまでもありません。三浦さんは『身体の零度』で1996年、第47回讀賣文学賞を受賞しています。

恐らく、30代半ばから40代半ばに至るまで、世界の多くの舞踊、芸術を見聞するに際し、白熱した思考を重ねていたのだろうと思います。脳裏を過るのはそれまでに読んできた万巻の書だったろうし、更に多くの書物を手に取ったに相違ないのです。

第2章でもお話ししましたが、『ユリイカ』、『現代思想』で特集主義を取ったことは編集者側からすると莫大な読書という準備の負担がかかることになりますが、それをものともしなかった三浦さんが、40代半ばになって、やはり「読書」が大切だ、ものを考えるということは、実は本を読むことなのだ、と言っているのです。どれくらいの重さがあることか、ご理解いただけるでしょうか。

詩人、劇作家・寺山修司に「書を捨てよ、町へ出よう」という言葉、書物があるが、恐らく三浦さんは36歳のときに一旦、「書を捨て」て、「町」、ニューヨークという町へ、「世界」という町へ出たのです。

恐らく、そこで見たのは具体的には舞踊という芸術の、人間の、あるいは文明の根源的な形だったのでしょう。

そして、恐らくそれは「書物」の形をしていたのです。「文字」で書かれていたのです。

しかし、先を急ぐのは止めましょう。この問題は後に詳論すると思います。

文庫の解説に話を戻します。

現段階では、一体何篇の文庫の解説を三浦さんが書いているのか不明ではあるが、かなり多くの文庫に解説を寄せていると考えらます。書店とかインターネットで何気なくパラパラと本を見ていると、解説者として三浦さんの名を発見して驚くことがしばしばあります。

|

コラム ☕tea for one |

|

~文庫解説の自立性~

全く完全なる余談ではありますが、文庫の解説の自立性、つまり解説の題号、筆者の署名の問題です。例えば、最近の例では解説の文章の前に、解説の筆者の名前と、解説の題名が記されていますね。そもそも、かつての文庫の解説には、ただ「解説」とあるだけで、題名などなかったはずです。そして、解説の筆者名も申し訳程度に文章の末尾に付されていたはずです。一体いつごろからこの変化は生じたのでしょうか。また、この解説の自立性、つまりは作品に対する添え物扱いからの自立は何かを意味しているのでしょうか。 と、同時に大変に困るのが、解説者を検索するのが困難だという事態です。恐らく現今の状況下では多くの読者がインターネットを通じて様々な調べものをしているはずです。事典、辞典の類はともかくとして、よもや未だに各出版社、各文庫の解説目録*を座右に置き、書誌情報などを繙いている方はまれではないかと思います。

*この場合の解説は目録に記載されている書目の簡単な案内のようなもの。通常は100字程度。

かつての文庫の解説目録には解説者が明記されていたはずです。ところがインターネットだとネット販売の大手サイトはもとより、各出版社のホウム・ペイジにも掲載されている方が少ない、というか皆無に近いのです。一体どうなっているのか。改善を望む、とここで話しても仕方ないですか。 さらに、全く文脈を無視するが、文庫の解説に焦点を絞って論じたものに斎藤美奈子さんの『文庫解説ワンダーランド』(2017年・岩波新書)という快著があります。 📓

|

例えば、丸谷才一『樹影譚』(1991年・文春文庫/原著・1988年)や辻井喬の『彷徨の季節の中で』 (1989年・新潮文庫/原著・1969年)や、『父の肖像』(上下・2007年・新潮文庫/原著1巻・2004年)などは三浦さんの人間関係から理解できます。川上弘美『真鶴((まなづる))』(2009年・文春文庫/原著・2006年)も本来の文芸批評の仕事であるがゆえに納得できます。むしろこの解説は「孤独の発明」本篇の根幹の着想、「幽霊の問題」を明確に示しているのですが。

そんなことを言ったら丸谷さんの『樹影譚』にしても、後に書かれる『出生の秘密』の重要なモチーフになっています。

同じパターンとしては角川文庫版、折口信夫の『日本文学の発生 序説』(新版・2017年・角川ソフィア文庫)の新版の解説はその名も「凝視と放心」と名づけられています。後述するように、この「凝視と放心」も「孤独の発明」本篇の中心的概念ではありますが、折口については主として『言語の政治学』で触れられています。

意外なところでは『自動車絶望工場』(1973年/1983年・講談社文庫)などで著名なノン・フィクション作家・鎌田慧さとしさんの『津軽・斜陽の家』(2003年・講談社文庫/原著2000年)に「解説 眼の位置――鎌田慧の手法」を寄稿しています。「斜陽」という題号が明示しているように、一種の太宰治論なのですが、むしろ太宰そのものよりも彼の生家、あるいは生家周辺の人物、歴史、地理を描くことで、つまり太宰本人について書かないことでそのことで何事かを語らしめる、そういう鎌田さんの手法を絶賛しています。ちなみに鎌田さんは三浦さんと同じ弘前高校の1957年度卒業生。三浦さんは1965年卒業だから先輩に当たります。無論、太宰治も同校の卒業生(1930年卒業)。他に同じ弘前高校の先輩として作家の石坂洋次郎がいます(1918年卒業)。三浦さんは石坂について『石坂洋次郎の逆襲』という評論を上梓しています。

あるいは三浦さんは漫画、少女漫画の解説まで書いています。萩尾望都『感謝知らずの男』(2000年・小学館文庫/原著1996年)です。三浦さんの少女漫画への造詣の深さについては、あるいは意外ではないのかもしれません。そしてそもそもこれはバレエ漫画なのです。これは第2章で論じた対談集『この本がいい』(1993年)においてフランス文学者・巌谷國士さん(「芸術の未来を予感する――少女漫画そとから」)、そして萩尾さん本人とも対話をしています(「創作の最前線――少女漫画うちから」)。

ところで、そんな三浦さんの文庫解説だが、極め付け、というか超破格というべきなのか、ある一つの臨界点を示したものが木田元『ハイデガー拾い読み』(2012年・新潮文庫/原著2004年)に寄せられた解説「木田元はなぜ面白いのか」です。題名だけを見るとあたかも普通の文庫解説です。

しかしながら、一読するや、人々は驚倒するでしょう。単に文庫本の解説の閾を越えて、つまりは木田元の『ハイデガー拾い読み』の解説でもなければ、木田元論でもハイデガー論でもない、より広く木田元やハイデガーの置かれている、あるいは20世紀の思想的状況を論ずる、一篇の作品としての文芸評論になっているのです。

冒頭は何と、サリンジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」*から始まります。これだけでも哲学書の解説としては相当型破りだが、サリンジャーから始まり、当然のことながら村上春樹に言及され、リルケへと至り、解説が始まり6ぺージになって、やっとハイデガーが登場するというものです。これは一体何を意味しているのでしょうか。

*J.D.サリンジャー『ナイン・ストーリーズ』1953年/野崎孝訳・1974年・新潮文庫。

すなわちこのような20世紀の精神史を通して、哲学と文学の相関関係性、相似性、ひいてはその同根性を論じ、究極のところでハイデガー以降の哲学は「文芸批評」なのだと断定するに至るのです。

なぜ哲学と文学は同根なのでしょうか。

デカルトの「我思うゆえに我あり」の「思う」というのは「感じる」という要素と「考える」という要素を含むとした上で、ということはすなわち、カントの「超越論的観念論」とは、「文学と哲学という視点から見れば、超越論的というのは実際には言語論的ということである。言語こそ超越論的なもの、人間を超越論的な存在にするものなのだ。」*とした上で、「ハイデガー自身がまず何よりも文芸批評家だったのではないか」**と言うのです。つまり、ここで言われているのは、ひたすら科学的であろうとしてきた「ヨーロッパの諸学」は「文学」だったのだ***、ということです。なぜか? それは言語を介しての解釈を根幹に持つからです。このことは第2章でも触れましたね。

*木田『ハイデガー拾い読み』・269頁。

** 木田『ハイデガー拾い読み』・270頁。

*** その意味では、アメリカ認識論哲学の一派からは、ハイデガーに限らずニーチェに始まり、ヴィトゲンシュタイン、そしてジャック・デリダに至るまで、「哲学」ではなく「文学」扱いされていることが「彼岸の論理」では論じられています。「分析哲学においてはいまなお理想は数学にあるのであり、現象学や解釈学や脱構築主義など文学の変容にすぎないからである。アメリカにおいては、哲学とはプラグマティズムと分析哲学のことであり、 ニーチェやハイデガーやデリダを論じることは比較文学、あるいはせいぜいドイツ文化研究、フランス文化研究といった領域研究のひとつにすぎない。」(三浦「孤独の発明」本篇・15・p.281)

驚きの結論です*。そしてなんと驚異に満ちた文庫解説でありましょうか。

*しかしながら、この考えは今にいたって突然思い付きのように書き付けられたものではありません。詳細は第2章参照。

思えば三浦さんは、自身が主宰する詩誌『ユリイカ』、思想誌『現代思想』(いずれも青土社)の編集後記で、一篇の散文詩を思わせるような、編集後記にあらざる編集後記を書いていました*。 全くもって宜なるかな、です。

*これは後に単行本としてまとめられた(三浦雅士『夢の明るい鏡――三浦雅士 編集後記集1970.7~1981.12』1984年)。編集後記だけで一冊の本が作られるなんて通常ではあり得ないことです。

4 「編集後記」――「批評的散文詩」の「発明」

本章第2項の冒頭で「三浦雅士の批評家として、その名を密かに知らしめたのは村上龍『限りなく透明に近いブルー』(1976年)の講談社文庫版の解説です」と述べました。そして、とは言うものの「この段階では、三浦さんはまだ今井裕康なる筆名を使用していました」とも述べました。しかしながら、1970年代初頭から、本名の三浦雅士の名前を密かに知らしめていたのが先ほど述べた二つの雑誌の掲載されていた「編集後記」に他ならないのです。まさにこの「編集後記」こそ知る人ぞ知る、恐るべき「編集後期」だったのです。

「年譜」によれば1969年、三浦さん23歳の時に「清水康雄設立の青土社に入り詩誌『ユリイカ(第二次)』創刊にかかわる。二人だけの会社だった。」(三浦「年譜」/『メランコリーの水脈』p.331)

同年、「七月、『ユリイカ』創刊。」*ところが「売れ行き振るわず。」*。1970年、三浦さん24歳。「一月、雑誌廃刊もありうる状況になる。」*。そこで「特集を組むことにし、那珂太郎に二月号萩原朔太郎特集を、入沢康夫と天沢退二郎に七月臨時増刊号宮沢賢治特集を依頼する。ともによく売れ、臨時増刊は売り切れ。雑誌も会社も持ち直す。この号より編集後記を書く。以後、毎号特集形式にする。」*とあります。この編集後記のことです。

1972年、三浦さん25歳、「一月、『ユリイカ』編集長になる。」*。ついで、1975年、三浦さん28歳、「一月、『現代思想』編集長に転じる。」*。

*三浦「年譜」/『メランコリーの水脈』p.332。

先にも述べたように、10余年に渡って書き継がれてきたこの「編集後記」は一冊の書物に纏められています。それはなぜでしょうか。

文庫解説の節で木田元『ハイデガー拾い読み』の解説が「超破格」だと述べたが、まさにこれこそ、あり得ない「編集後記」だったのです。

恐らくこの編集後記にこそ初期から中期にかけての三浦さんの思考の方法論とそのあり方がまざまざと示されていると言っても過言ではありません。

何がありえないのか。『現代思想』1976年11月号、「特集=死――その総合的研究」、編集後記全文です。

もしもこの生がわけのわからない理不尽なものであるとすれば、生きつづけることは逃避であり誤魔化しである。自己の生に誠実であろうとするならば死をこそ選ばねばならない。若い頃このような奇妙な理屈にとりつかれていたことがあった。もとより笑い話にもなりはしない。ところで、この奇妙な理屈には同様に奇妙な弱点があって、それは、そのように考えるならばどうぞあなたは自殺なさいという論法である。このように対応されると、そうですかそれではお先に失礼とでも言って即座に自殺する以外にないかに思える。これには考えさせられた。そこで思いついたのが次のような理屈である。死をこそ選ばねばならないと人が言うとき、それは、ただ単に自己が死を選ばねばならないというだけではなく、全人類に死刑宣告を発しているのである。考えるということはそういうことなのであって厳密には個人的に考えるということなどありえない、という理屈である。これは間違っていないように思えた。もしも先の理屈によって制することができないならば、制することのできない人間もまた死を選ばねばならないはずだ、と。しかし、この理屈を思いついた後に胸を衝かれる思いがした。すべての自殺者は、したがって、自己自身のみならず全人類に向って死刑宣告を発して死んでいったのではないかと思えたのである。自殺者の数は夥しく死刑宣告の数もまた夥しい。明らかに人類は、死刑宣告の吹雪のなかを辛うじて生き延びてきたのである、と。

語られる死はすべて生の側にある。選びとられた死も、やはり、生の側にある。 (三浦「(死)」*/『夢の明るい鏡』pp.133-134)

これで652字、400字詰め原稿用紙に換算して、およそ1.5枚です。そもそも、これは「編集後記」なのでしょうか。雑誌の編集者としての、編集や執筆者たちの状況報告、執筆者、編集協力者への謝意、あるいは事務的な連絡、次号予告といったものが、いわゆる「編集後記」ではないのですか。ここにはそのようなものは皆無です**。

*この『夢の明るい鏡』に集められた小文はその出自から、無論題名を持ちません。が、煩瑣を避けるために一旦、「特集」として組まれたものを仮の題号として与えることとします。内容的にみてもほとんど問題はないと思われます。小かっこ=( )が付されているのはそういう意味です。

**無論、『ユリイカ』の当初の頃はそれらも少なからず見られます。例えば最初に書かれた「宮沢賢治」ではおよそ2/3はいわゆる編集後記だが、残り1/3はそうではありません。 その次の号からは次号予告などがたった1行。以下同じような形式が続き、1974年10月号総特集「小林秀雄――批評とは何か」からはほぼ消滅します。

これは一体何でしょうか?

もし仮に「編集後記」と呼ぶのであれば、何らかの編著の監修者などが寄せる「巻頭の辞」などに相当するのかも知れないが、やはり違います。

いずれにしても、このような短文、原稿用紙1、2枚という制約の中で、恐らくその特集のために莫大な書籍に目を通し、その上で編集会議に掛け、白熱の議論をし、執筆者を説得し、執筆に導き、原稿を集め、雑誌として組む。その過程から絞り出されてきた言葉、言葉のエッセンスなのです。もちろん短い紙数だから学問的な根拠などはここにはありません。だが、三浦が若年の頃から考えてきた様々なことが、複数の異なる知性と衝突して浮かび上がってきた言葉のエッセンスなんです。

小林秀雄に「考へるヒント」というエッセイのシリーズがあるが、あれを読んで、自らの思考に対して何らかの「ヒント」になった人がいれば、ぜひ伺いたいものです。小林にとっての「考えるヒント」にはなっているとは思いますが。

言うなれば、初期から中期にかけての三浦さんの文章、特に短い文章、先に触れた文庫解説、この編集後記と、更には次に論じる書評の文章こそ、読者にとっての「考えるヒント」になっているのです。とりわけ、今論じた編集後記、というよりも「編集後記」として書かれた文章群こそ「考えるヒント」、「新・考えるヒント」と言っても差し支えないと思います。論理の流れを綿密に追う訳にはいかぬが、いくつかの論点がおかれる。それらは飛躍がある。だが、論点と論点をつなぐと何かが浮かび上がってくる。論理的に飛躍があるが故に読者は考える、考えるように仕向けられるのだ、それも自然に。

論点と論点はそれぞれの山の頂、山頂からの報告でしょう。何年何月何日何時、何々山、登攀。山頂は快晴、南の空には太平洋と思しき海原が見える。或る山から別の山に如何にして辿り着くのか、それが読者の仕事であり、また楽しみになっているのです。

つまり、三浦さんのこれらの文章は散文詩なのです。「批評的散文詩」なのです。

三浦さんは図らずも、文字数に著しい制限のある「編集後記」を書くことで、この「批評的散文詩」というメディアを手に入れました、いや「発明」したと言ってよいでしょう。恐らくそれは、あるいは論理的な展開上では飛躍や破綻があるかも知れません。だが対象の急所を電撃的に急襲するのです。

それは「編集後記」と同時に文庫の解説、そして書評の形で熟成されていくのです。

🐤

16,142字(41枚)

202405261534